Coup dur pour les défenseurs de l’environnement : Donald Trump, un climato-sceptique notoire, vient d’être élu à la tête des Etats-Unis, le second plus grand pollueur au monde derrière la Chine. Certains craignent que celui qui avait fait s’indigner les médias et les réseaux sociaux en appelant le réchauffement climatique « un complot créé par la Chine » mette en danger les engagements des Etats-Unis en faveur d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays.

Les engagements des Etats-Unis en faveur du climat mis en danger ?

Beaucoup craignent que la cause climatique perde l’un de ses principaux alliés avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Certes Bush n’avait pas ratifié le Protocole de Kyoto, ainsi les préoccupations climatiques états-uniennes ne datent-elles véritablement que du mandat d’Obama. Mais les Etats-Unis sont aujourd’hui indispensables à une action concertée de la communauté mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique : le pays est responsable à lui seul de près de 15% des émissions de CO2 dans le monde chaque année.

Donald Trump a promis durant sa campagne un retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris. Mais le texte a entre-temps été ratifié par Barack Obama et est depuis entré en vigueur. Trump est donc dans l’obligation d’attendre au moins trois ans avant de pouvoir se débarrasser des engagements états-uniens. Mais il peut par contre revenir sur certaines mesures phares qu’Obama avait prises en faveur du climat. RFI craint par exemple une dérégulation de l’exploitation du gaz de schiste ou l’annulation de la fermeture de plusieurs centrales à charbon.

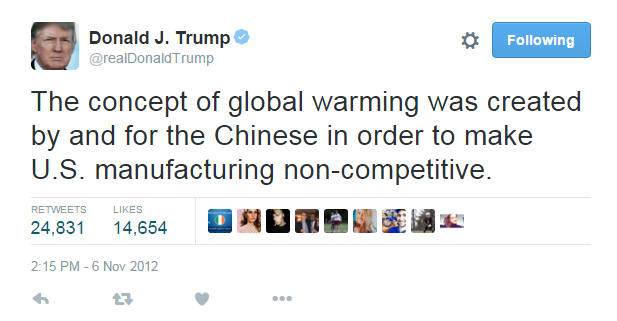

En 2012, Trump tweetait : “Le concept du réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois pour rendre l’industrie américaine moins compétitive”. Cette déclaration a été largement reprise par ses détracteurs pendant la campagne présidentielle.

Quelles réactions à la COP22 ?

Pour autant, les délégués de la COP22 que le magazine L’Usine Nouvelle a approché ne paniquent pas. Venus négocier la mise en œuvre des engagements signés par la communauté internationale à Paris l’année dernière, ils estiment que Washington ne peut que se rendre à l’évidence.

Pour M. Iba Niang, membre de la délégation de Côte d’Ivoire, Trump « a fait des promesses, qu’il ne peut pas tenir » et il va forcément devoir décevoir ses électeurs sur la question. « La réalité va être telle qu’il va devoir réviser sa position. Celui qui pollue est obligé de payer : on va forcément lui demander des comptes. Même s’il ne croit pas au réchauffement climatique, il va le subir ».

La délégation américaine était quant à elle plus morose à l’annonce du résultat de ces présidentielles. Mariana Panuncio-Feldman, représentante de WWF à la Cop22, estime que « les élections d’hier auront nécessairement un effet sur le ton des négociations mais nous savons que notre objectif reste le même… ».

Il est en tout cas très peu probable que Trump suive gentiment les engagements pris par son prédécesseur. Dans ce cas, on peut craindre un effet boule de neige : si les Etats-Unis finissent par se retirer de l’accord de Paris, qu’adviendra-t-il des engagements de la Chine qui avait agi de concert avec l’autre géant pollueur lors de la COP21 ?